VENERE: Scienze, Lettere, Passioni

Donna Silvana Paladino, la Signora dell’Arenella

In contrada Arenella, a Palermo, è ubicata una tonnara di antiche radici, risalenti al 1323. È rimasta in attività fino al 1912. Negli anni compresi tra il 1830 e il 1838 fu acquistata e ristrutturata da Vincenzo Florio. Che adibì una parte del complesso ad abitazione, all’inizio esclusivamente per gustare pause rilassanti nei fine settimana. Nel 1844, il genio dell’architetto Carlo Giachery dà vita, grazie all’amore per l’Arte del nuovo proprietario, a una trasformazione. Nasce così una palazzina quadrangolare neogotica, denominata “Quattro Pizzi” per via delle quattro guglie che la sovrastano. In uno tra i complessi architettonici più incantevoli della città, abita, da quando si è sposata, Donna Silvana Paladino, autentica gentildonna e carissima amica. La sua residenza - che sembra essere emersa dal mare, come dono di quel blu intenso a coloro che amano la Bellezza - è pronta ad accogliermi. Non entro subito, contemplo le guglie che sembrano volere toccare le stelle, stabilire un contatto armonico tra terra e cielo. Sì, contemplo, ma avverto più intensa del solito la consueta e piacevole ansia che mi coglie, sempre, quando sono alla presenza di persone che stimo e amo. È una reazione emotiva che non riesco e non voglio controllare, sono un istintivo. Accelerata, questa volta, dalla certezza che lo stupendo edificio parli, respiri, palpiti. Che voglia raccontare tutto di sé. Donna Silvana mi riceve con sorriso amabile e portamento signorile, concedendomi il privilegio di essere suo ospite. È una donna straordinaria, che ha il raro potere di mettere a proprio agio gli amici, grazie all’innata nobiltà d’animo e alla semplicità di comportamento. Che non sa e non vuole giocare alla “signora bene”, che vive felice in un luogo fiabesco nel quale si sente protetta.

Ci sediamo in un raffinato salotto, che presenta un’interazione perfetta tra mondi diversi: quello ottocentesco, della Belle Époque e della Palermo felicissima, e quello cosmopolita. Quadri che testimoniano antichi splendori e statuette di Buddha, porcellane finissime e cristalli, prodotti dell’artigianato africano, fotografie di famiglia e gioielli del mare malgascio. So che Donna Silvana è timida, umile, schiva, ma la prego di parlarmi anzitutto di lei, in particolare di un’esperienza giovanile che non conosco molto bene.

“Sì, sono stata una figlia dei fiori, oggi forse una nonna dei fiori. E il tutto mi ha molto divertito. Sono sempre stata curiosa, il nuovo mi ha sempre incuriosito e attirato. Aggiungiamo il carattere ribelle, e il gioco è fatto. Fui dapprima interessata e poi affascinata dal movimento hippy, nato in America negli anni ’60, per cui andai a vedere, a toccare con mano. Rimasi delusa. Sì, bella musica, ma regnava un’atmosfera malsana, falsa. I ragazzi erano rincitrulliti dalle droghe, poi il tutto degenerò in violenza. Decisamente non mi piacque. Nel frattempo, nasceva il movimento “figli dei fiori”, che si ispirava alle filosofie orientali e che avevo studiato molto. Ho sempre amato gli ideali di non violenza, pace, libertà, fratellanza. I ragazzi volevano soltanto liberarsi dalle restrizioni della società e avere riconosciuti i diritti individuali. Organizzavano manifestazioni politiche che oggi sono libere e legittime, ma allora fermamente condannate e criticate.

Mi piaceva la loro musica, amavo il loro abbigliamento folk, m’intrigavano le loro espressioni psichedeliche. Decisi, dunque, di provare. Sì, iniziai a vestire da “figlia dei fiori”, ma in modo molto chic: abiti delle nonne, provenienti dalle grandi sartorie francesi, collane, orecchini, bracciali di pregevolissima fattura. I miei bambini avevano i capelli lunghi, mi seguivano ovunque. Tuttavia, ho sempre conservato la mia personalità in ogni circostanza. Soprattutto rifiutando le droghe, che non ho mai assunto. Ho sempre voluto essere lucida e cosciente, nel bene o nel male”.

L’affascinante racconto subisce una spontanea sosta. Forse per la mia espressione incantata, lei intuisce e dà il tempo di farmi riavere dalla piacevole meraviglia provocata dal suo essere, nel contempo, moderna e legata alle tradizioni, ansiosa di nuove conoscenze e custode di un prestigioso passato. A tal proposito, una piccola nota: la sua umiltà era restia al titolo dell’articolo, avrebbe preferito “Custode della Torre”. Poi mi sono permesso, per doveroso e sincero omaggio, di delicatamente insistere e così ho mantenuto quello originario. Ma non c’è dubbio: è lei la custode di un immenso patrimonio storico, culturale, artistico. Figlia e nonna dei fiori, ma sempre permeata da un fascino nobiliare. La conversazione riprende. Fremo di conoscere, come un assetato di bere.

“Quello fu veramente un bellissimo periodo. Ho organizzato con Joe Napoli i tre concerti del Festival Pop di Palermo. Un continuo braccio di ferro con il potere, che li voleva vietare! Alla fine abbiamo vinto noi, anche se poi pagato caro il nostro impegno. Di contro, ho conosciuto bene i più grandi artisti del mondo, molti dei quali sono diventati buoni amici”.

Durante la pausa, ho guardato con maggiore attenzione gli oggetti di terre lontane, impregnati ancora di essenze esotiche, di luci e colori di oceani e giungle: stelle marine, conchiglie, carapaci di tartarughe, fossili. Che ricordano un’esperienza di vita del tutto indimenticabile Ed è proprio in Madagascar che Donna Silvana mi porta, con una vena di nostalgia per quel Paese diventato seconda patria, sua e dell’amato Cecè. Non concede nulla alla tristezza della recente scomparsa. Perché mai? Lo sente tutti i giorni attraverso la segreteria telefonica ancora in funzione nell’albergo che gestiva nella splendida isola. “Pronto, sono Cecè, dimmi”. E lei parla, si confida. Quale e quanta sensibilità! Quell’amore che nulla potrà offuscare mi commuove oltre ogni limite, mi lascia immobile, estasiato. Trasformare la morte in vita è impresa pressoché impossibile, ma lei riesce, e nel più eccelso dei modi: Cecè Paladino entra nella stanza. Un delicato bacio e si accomoda, guardandola con tenerezza. Lì, di fronte a me, ecco il Signore degli abissi, il Subacqueo, il Generoso, il Coraggioso. Si sposarono nel 1960, a due passi dalla battigia, con sobrietà. Amici d’infanzia, diventarono una sola essenza nella chiesetta della Tonnara. Erano accomunati anche dall’amore per l’avventura, i viaggi e le esplorazioni. E ai viaggi si dedicarono sempre, con grande slancio. Poi lui, spirito libero per eccellenza, giunse proprio nel paradiso di fronte al Mozambico, nell’oceano Indiano. Dove rimase per molti anni, affascinato dall’ambiente naturale e dall’indole pacifica, semplice e accogliente degli abitanti. Cecè Paladino era nipote acquisito di Don Vincenzo Florio. Che non aveva avuto figli, né dal primo matrimonio con la principessa Annina Alliata di Montereale né dal secondo, con l’affascinante Lucie Henry. Donna di bellezza attuale, moderna, aveva già una figlia, dalla quale era nato Cecè. Cresciuto, come tiene ad evidenziare Donna Silvana, a immagine e somiglianza del “nonno”. Quando il creatore della “Targa” si spense a Epernay nel 1959, fu il nipote prediletto ad assumersi e condurre a buon termine il gravoso compito - lo aveva solennemente promesso - di non fare morire la più antica e prestigiosa corsa automobilistica del mondo. Di “Targa” e di Don Vincenzo ci accingiamo adesso a parlare, ma una foto di Donna Franca ci distoglie un attimo. A tal proposito, però, solo un breve ricordo di colei che D’Annunzio definì “L’Unica”. Breve, perché forse il Vate avrebbe dovuto aggiungere “Triste”. Conobbe, infatti, dolori di portata immane, anni di grandissima depressione.

“Mio nonno materno era inseparabile amico di Ignazio e Vincenzo. Sempre insieme, a Palermo e in giro per il mondo. Mia madre crebbe con loro e lo stesso avvenne per me. Donna Franca, cugina di mia nonna materna, era una splendida donna, tipica bellezza di carattere ottocentesco. Educata rigidamente, quindi in grado di essere la moglie di un regnante. Parlava alla perfezione inglese, francese e tedesco. Maestra nell’arte delle pubbliche relazioni, moglie ideale per Ignazio e la grandeur che la famiglia incarnava. Innamoratissima del marito, anche se corteggiata da re, poeti e altri artisti, gli fu sempre fedele, anche mentalmente. Si distaccò dal mondo, dopo la morte di ben tre figli, ma era già provata dai tradimenti, anche “pubblici”, del marito. Confesso che, nonostante la vita dorata, il suo splendore e i successi, non avrei mai desiderato di prenderne il posto”.

Ancora una breve sosta, quella che inevitabilmente segue le vicende avvolte da un velo di mestizia. Che oso interrompere, proprio per farlo dissolvere completamente. E, lo ammetto, anche per conoscere particolari sulla vita di Don Vincenzo: “Era, anzitutto, uomo di profonda e ampia cultura. Poliedrico, eclettico, curioso di scoprire, conoscere. Guardava sempre avanti, affascinato dal futuro e dai giovani. Diceva che senza di noi ragazzi il grigiore avrebbe inondato il mondo. Ci coinvolgeva in scoperte, esperimenti, cose divertenti da inventare. Aveva trasformato la sua stanza in laboratorio chimico. Sommerso da alambicchi e matracci, trasformava in realtà geniali idee. Eccellente fotografo, si divertiva a sviluppare i suoi negativi. Si alzava molto presto e alle 5.00 già cominciava a dipingere. Un’altra grande passione! La sua creatività spaziava dal naif al satirico o al futurismo. Era grande amico dei noti Maestri Pippo Rizzo e Giacomo Balla. Insieme, dedicavano ore e ore alla pittura , sia a Palermo sia a Favignana. Disegnava lui stesso anche i vestiti che indossava, i mobili e le stoffe delle sue residenze, queste ultime prodotte dal cotonificio di famiglia. Poliedrico, senza dubbio. Ma ripeto: era soprattutto il futuro ad affascinarlo, farlo cadere in una sorta di trance. Un secondo Jules Verne, insomma. Ci raccontava sempre che l’uomo sarebbe, per certo, giunto sulla Luna. E quando lo storico avvenimento avvenne, fummo colpiti dalla verosimiglianza dei suoi racconti. Fui lui a spingere Cecè ad andare sott’acqua. Proprio per il fascino di scoprire un mondo sconosciuto, provare nuove emozioni. Insieme costruirono la prima maschera, utilizzando camere d’aria e pezzi di copertone. Cecè non lo deluse: fu uno dei pionieri dell’attività subacquea, componente della squadra nazionale e medaglia d’oro, campione del mondo, operatore di storici filmati naturalistici, apprezzato collaboratore di Jacques Cousteau.

Vincenzo Florio fu anche – molti lo hanno dimenticato – un precursore della comunicazione. Fantasticamente portato alle pubbliche relazioni! Parlava varie lingue, affascinava i suoi interlocutori. Uomo libero, libero pensatore e libero da qualsivoglia padrone, era abituato, oltreché geneticamente portato, a gestire il potere e a comandare. Ma, encomiabile caratteristica, sempre con gentilezza. Era semplice e alla mano con tutti, anche se lo sguardo incuteva grande rispetto. Leggeva molto e di tutto. Ogni mattina, la stampa mondiale era sulla scrivania. Amava poi dedicarsi per due orette al giardinaggio e trascorreva la tarda mattinata nell’ufficio della “Targa”, ubicato prima in via Principe Belmonte e poi in via Lombardia. Aveva tantissimi amici, in tutto il mondo! Gli rimasero fedeli anche dopo la debacle finanziaria. I nomi? Tutti i membri dell’intellighenzia francese e dell’aristocrazia russa emigrati a Parigi, Maurice Chevalier, Chanel, Severini, Robert Delaunay. A Palermo, invece, il fido factotum Pupì Pintacuda, mio nonno Ramione, i Bartolo, i Petrulla, i Cianciafara. Con loro, giocava spesso a canasta, anche la nonna Lucie. Ma erano i giovani il suo vero diletto. Sempre attorniato da nipoti e figli di amici! Non recriminò sulla ricchezza perduta, del resto ebbe sempre un’alta qualità di vita, con o senza denaro. Grazie alla sua personalità, agli interessi culturali e sportivi, agli scambi di idee, alle amicizie. Per quanto riguarda i difetti, in tutta sincerità, forse perché l’ho amato e ammirato tantissimo, devo confessare che non ne ho mai notati. Era sempre espansivo, mai un momento di depressione o di semplice noia, dotato di un eccezionale senso dell’humour. Amava la vita, giorno per giorno. E i suoi piaceri, come la buona cucina, purché ben curata. Era un gourmet, ma prediligeva le pietanze siciliane a base di pasta. E poi i paté francesi e i grandi vini, di cui era eccellente intenditore. Amava lo champagne, sia per l’abitudine di berlo sia per il fatto che sua moglie Lucie era di Epernay, centro proprio dello champagne e appartenente a famiglia borghese di viticoltori, le cui caves sono ancora oggi esistenti, gestite da parenti. Grande personalità, nonna Lucie! Stranamente, ebbe dai genitori il permesso di frequentare gli studi superiori a Parigi. Era bellissima! E divenne in breve tempo la modella più ambita e ricercata dagli artisti della Belle Époque. A parte il milieu intellettuale parigino, le sue amiche più care erano Cocò Chanel, Sonia Delaunay, la scrittrice Colette, Mistinguett. Senza dubbio: la nonna era il clou dei più raffinati salotti. Aveva una classe grande e uno chic innato, sempre elegantissima, originale, all’avanguardia. L’incontro con il nonno Vincenzo avvenne casualmente, ma il grande amore nacque fin dal primo istante e fu destinato a durare fino all’ultimo respiro. Lui aveva mille attenzioni e carinerie nei suoi confronti, che erano ricambiate con grande tenerezza e dolcezza. Anche lei aveva un carattere duro e forte, ma che si sgretolava di fronte a un amore etereo e passionale nello stesso tempo. Vissero serenamente gli ultimi anni, tra viaggi e soggiorni a Palermo, proprio qui, all’Arenella.

Vincenzo Florio fu anche – molti lo hanno dimenticato – un precursore della comunicazione. Fantasticamente portato alle pubbliche relazioni! Parlava varie lingue, affascinava i suoi interlocutori. Uomo libero, libero pensatore e libero da qualsivoglia padrone, era abituato, oltreché geneticamente portato, a gestire il potere e a comandare. Ma, encomiabile caratteristica, sempre con gentilezza. Era semplice e alla mano con tutti, anche se lo sguardo incuteva grande rispetto. Leggeva molto e di tutto. Ogni mattina, la stampa mondiale era sulla scrivania. Amava poi dedicarsi per due orette al giardinaggio e trascorreva la tarda mattinata nell’ufficio della “Targa”, ubicato prima in via Principe Belmonte e poi in via Lombardia. Aveva tantissimi amici, in tutto il mondo! Gli rimasero fedeli anche dopo la debacle finanziaria. I nomi? Tutti i membri dell’intellighenzia francese e dell’aristocrazia russa emigrati a Parigi, Maurice Chevalier, Chanel, Severini, Robert Delaunay. A Palermo, invece, il fido factotum Pupì Pintacuda, mio nonno Ramione, i Bartolo, i Petrulla, i Cianciafara. Con loro, giocava spesso a canasta, anche la nonna Lucie. Ma erano i giovani il suo vero diletto. Sempre attorniato da nipoti e figli di amici! Non recriminò sulla ricchezza perduta, del resto ebbe sempre un’alta qualità di vita, con o senza denaro. Grazie alla sua personalità, agli interessi culturali e sportivi, agli scambi di idee, alle amicizie. Per quanto riguarda i difetti, in tutta sincerità, forse perché l’ho amato e ammirato tantissimo, devo confessare che non ne ho mai notati. Era sempre espansivo, mai un momento di depressione o di semplice noia, dotato di un eccezionale senso dell’humour. Amava la vita, giorno per giorno. E i suoi piaceri, come la buona cucina, purché ben curata. Era un gourmet, ma prediligeva le pietanze siciliane a base di pasta. E poi i paté francesi e i grandi vini, di cui era eccellente intenditore. Amava lo champagne, sia per l’abitudine di berlo sia per il fatto che sua moglie Lucie era di Epernay, centro proprio dello champagne e appartenente a famiglia borghese di viticoltori, le cui caves sono ancora oggi esistenti, gestite da parenti. Grande personalità, nonna Lucie! Stranamente, ebbe dai genitori il permesso di frequentare gli studi superiori a Parigi. Era bellissima! E divenne in breve tempo la modella più ambita e ricercata dagli artisti della Belle Époque. A parte il milieu intellettuale parigino, le sue amiche più care erano Cocò Chanel, Sonia Delaunay, la scrittrice Colette, Mistinguett. Senza dubbio: la nonna era il clou dei più raffinati salotti. Aveva una classe grande e uno chic innato, sempre elegantissima, originale, all’avanguardia. L’incontro con il nonno Vincenzo avvenne casualmente, ma il grande amore nacque fin dal primo istante e fu destinato a durare fino all’ultimo respiro. Lui aveva mille attenzioni e carinerie nei suoi confronti, che erano ricambiate con grande tenerezza e dolcezza. Anche lei aveva un carattere duro e forte, ma che si sgretolava di fronte a un amore etereo e passionale nello stesso tempo. Vissero serenamente gli ultimi anni, tra viaggi e soggiorni a Palermo, proprio qui, all’Arenella.

Lui, in particolare, non rimpianse mai nulla, fu sempre attivo, entusiasta, felice di avere raggiunto i risultati che aveva programmato. Amava tantissimo questa casa! Non aveva un angolo preferito, dipendeva dai suoi interessi. Se dipingeva, era l’anticucina, con la luce e i riflessi del mare che lo ispiravano; se leggeva, il salotto con la poltrona accanto alla finestra; se faceva esperimenti, la stanza adibita a laboratorio. Nelle belle giornate, passava molto tempo in terrazza, a scrutare il mare. Di pomeriggio, lui e Ignazio, si sedevano proprio lì, salutavano le navi un tempo di loro proprietà in partenza per Napoli. E, sempre, ricevevano l’omaggio delle sirene che rispondevano. Ma spesso, si limitava solo a guardare l’orizzonte, forse sognando altri traguardi, altre imprese, terre lontane. Chissà! E forse avrebbe preferito morire qui. Ma eravamo andati tutti a passare il Natale dalla famiglia della nonna, ecco perché si spense ad Epernay. Ebbe un’emorragia, soffriva di cirrosi epatica, pur non avendo mai fatto abuso di alcol. Si pensò di farlo rientrare, ma i medici sconsigliarono, le condizioni generali si erano aggravate e il viaggio avrebbe ulteriormente nuociuto.

Ancora un velo di mestizia. Ma si tratta di un battito di ciglia, la tristezza non ha ragione alcuna perfino di sbirciare dalla grande veranda. Don Vincenzo Florio, infatti, entra in salotto, accompagnato dalla moglie. Sorridono, salutano amorevolmente e siedono di fronte a noi, accanto a Cecè. Le persone care, se amate e stimate veramente, sono sempre vive. Non è un escamotage elaborato dal cervello per esorcizzare la morte, ma semplice verità, oggettiva constatazione. Lui prende la pipa, mentre Donna Lucie gli porge il fedele binocolo per ammirare i particolari del golfo. La loro presenza induce a riprendere la conversazione. Sono molto scosso: da un lato ansioso di ascoltare ancora, dall’altro incredulo di essere nella casa di persone tanto amate, riconoscente per il privilegio, felice di stare alla loro presenza.

“La Targa era il Grande Avvenimento, per i Siciliani e per tutti noi. Non subiva interruzioni. Appena finita un’edizione, gli appassionati fremevano per gustare la successiva, noi al lavoro per organizzarla. Ricordo con particolare tenerezza la fine degli anni ’60, quando la responsabilità gravò sulle spalle di Cecè. E mie. Collaborai, infatti, nell’immane lavoro. Le ultime settimane che precedevano la partenza erano frenetiche, a dir poco. Anche per il carattere non certo facile di Enzo Ferrari. Un continuo braccio di ferro con il nonno! Per ottenere sconti e per mille altri cavilli. Le iscrizioni si chiudevano a mezzanotte e fino alle 23,45 ci teneva con il fiato sospeso. Poi arrivava la lieta notizia: aveva deciso di mandare almeno una macchina. E, finalmente, si andava a cenare con l’animo decisamente più leggero. Sì, le ultime settimane! Anche se in un’atmosfera magica ed eccitante, gli impegni erano tanti e faticosi: seguire le prove, risolvere problemi di ogni genere, incontri con la stampa internazionale, pubbliche relazioni, cene e pranzi con piloti, ingegneri, giornalisti e rappresentanti della case automobilistiche. Fino all’alba del Grande Giorno! Quando la prima macchina sgommava dalle tribune di Cerda, soprattutto per noi un grido d’incitamento liberatorio. Poi, la sera, la festa della premiazione, incantevole mix di sport e mondanità. Naturalmente avevamo instaurato rapporti di amicizia con molti campioni, i più solidi con Olivier Gendebien e con i fratelli Rodriguez, Ricardo e Pedro. Poi si unì alla schiera dei più intimi anche Bernard Cahier, ottimo pilota e grande fotografo. Ecco, una pagina insostituibile nella storia della nostra famiglia. Scritta, fin dal 1906, da “le grand patron”, come la stampa di tutto il mondo definiva il nonno. L’automobilismo agonistico era la sua vita, il suo regno. Nel quale galoppava con sicumera difficilmente definibile. Non era, infatti, solo questione di competenza tecnica e di amicizie importanti, no. Aveva un modo di fare del tutto unico, quindi inimitabile. Conosceva uomini e cose come nessun altro. Ecco perché eravamo giustamente preoccupati per la responsabilità ricevuta dopo il 1959. Ma credo che ce la siamo cavata. Non è così?”

Sì, Donna Silvana, è così. Avete assolto un compito difficilissimo in modo egregio, superbo. Anche di ciò vi sono grato. Forse, i ricordi della “Targa” hanno un po’ intristito Don Vincenzo. Ma forse, la mia è soltanto una sensazione. Fatto sta che chiede permesso ed esce, seguito dalla moglie e Cecè per andare sulla terrazza e scrutare ancora il mare con il binocolo. Quel mare che i suoi transatlantici sfidavano senza paura, quel mare che donava migliaia e migliaia di tonni nelle sue Egadi, quel mare che, semplicemente, ama ancora con tutto se stesso. Li guardiamo con grande tenerezza, quelle persone tanto care, seppure da diverse angolazioni affettive. Poi ci alziamo anche noi, i “Quattro Pizzi” vogliono farmi conoscere i tantissimi gioielli che custodiscono, quelli che Donna Silvana definisce “ricordi dei fasti di altri tempi”, accumulatisi nel corso dei decenni, provenienti da tutto il mondo. Un lungo corridoio, con tanti quadri alle pareti, quasi tutti dipinti da Don Vincenzo. Vorrei fermarmi per ammirarli con calma, ma sono numerosi e non mi è possibile. Su uno, invece, mi blocco d’istinto.

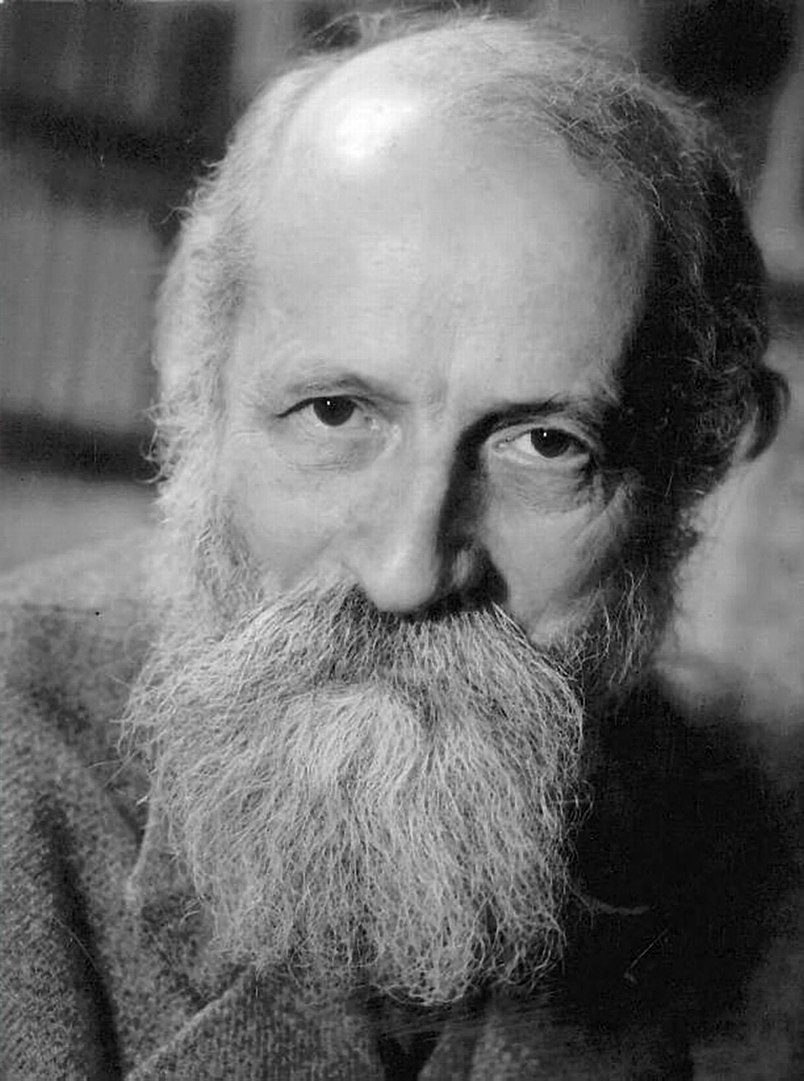

.jpg) “Chi è questa bellissima bambina?”

“Chi è questa bellissima bambina?”

“Sì, bellissima! È... il nonno”.

Sorrido, sorridiamo di gusto. Già! Alla fine dell’Ottocento, i lunghi capelli e il modo di vestire facevano un po’ confondere. Bambino o bambina, Vincenzo Florio è bellissimo!

Una libreria mi provoca un fremito: volentieri impiegherei un’altra vita per gustare i vetusti signori in essa custoditi, alcuni titoli lo impongono. In questo settore della casa domina il legno, naturalmente pregiato e decorato. Come di legno sono gli scaffali della vecchia spezieria di via dei Materassai, la prima cellula dalla quale si formò il possente organismo dei Florio, appena arrivati a Palermo dalla Calabria. Avanziamo ancora. Ecco la stanza nella quale morì Don Ignazio. Non oso entrare, mi fermo sulla soglia. Sto per cedere, ma non posso, non voglio. Solo un deferente omaggio e procedo. Ecco, invece, quella del creatore della cara “Targa”. Guardo Donna Silvana, che con sorriso ancora più amabile esaudisce un mio vecchio sogno: sedermi alla sua scrivania. La poltroncina è girevole, come un bambino mi sposto in continuazione. Come lui durante le soste, guardo il mare. Tocco i tasti della macchina per scrivere, immagino di stilare un comunicato stampa, inviare lettere a piloti e costruttori. Poi alzo la cornetta del vecchio telefono, e parlo con il Drake, invitandolo a non farsi pregare troppo, a smetterla con la solita cantilena annuale della macchina che arriverà e non arriverà. Sì, grandi emozioni. Da quando l’ho conosciuto, nel 1965, questo eccelso siciliano non fa altro che regalarmi indescrivibili emozioni! Mi sono trattenuto a lungo, non ho guardato l’orologio.

Ritorno in me stesso, non voglio abusare. Ancora qualche metro ed eccoci nella stanza più preziosa: la sala da pranzo, in stile neogotico, dell’Arenella. Il respiro si ferma, questa volta veramente, anche se per qualche secondo. Tutto è fiabesco, tutto conduce alla pura estasi! Le grandi vetrate sul mare, l’ampia volta a crociera, i meravigliosi dipinti che ricordano quelli dei carretti siciliani. Uno splendore! Che mi riconcilia con l’Uomo, essere misterioso per eccellenza. Ben capace di commettere nefandezze, ma anche di creare capolavori come quello che i miei occhi contemplano. Del tutto estraniato, non mi accorgo di due auguste presenze: le Loro Maestà imperiali lo zar Nicola I e la zarina Alessandra. Che non si accorgono di me. Non per albagia, no. I Signori di tutte le Russie sono seduti sulle preziosissime poltrone di legno intarsiato provenienti dallo Sri Lanka e intenti ad ascoltare l’architetto Giachery che illustra un progetto e suoi disegni, collocati sul grande tavolo. So di che cosa si tratta: la zarina si è innamorata follemente della sala. Ha chiesto e ottenuto il permesso di riprodurla tal quale nella residenza imperiale estiva di Peterhof, sul Mar Baltico. E Giachery si è ancora messo al lavoro. Li lascio, badando di non dare le spalle. In un angoliera, la preziosissima raccolta di Rapiditas, la rivista motoristica di Don Vincenzo e, infine, il pianoforte a coda sul quale amava suonare, di tanto in tanto. L’animo è in subbuglio, non ho mai retto il peso di troppe emozioni assimilate in breve tempo. Ho bisogno, paradossalmente, di una lunga sosta al di fuori dell’Incanto. E prendo commiato, a malincuore. Mi consola la commovente disponibilità di Donna Silvana. Sensibile e delicata, comprende il sommovimento emotivo e m’invita a ritornare. La saluto. Sempre con deferenza, ma con affetto ancora più intenso, con gratitudine ancora più intensa. Pregandola di porgere i più sinceri saluti ai suoi e miei cari, che non ho voluto disturbare. E procedo verso l’uscita. Con la sensazione di essere seguito. Così è. Lei è sulla terrazza, mi saluta ancora, con delicatissimo gesto della mano destra. A presto, cara Silvana e Signora dell’Arenella. Che possa vivere ancora tantissimi anni, nella casa che ti protegge e che testimonia al mondo la grandezza dei Florio.

Giuseppe Pitrone

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto

Ultim'ora by Adnkronos

-

Iran, sparatoria a Teheran: uccisi 2 giudici Corte Suprema

Pubblicata il 18-01-2025 alle ore 10:24

-

Verissimo, gli ospiti di oggi sabato 18 gennaio: le anticipazioni

Pubblicata il 18-01-2025 alle ore 10:15

-

Luca Tommassini, l'operazione al cuore grazie a Fiorello:"Ma ho rifiutato fentanyl"

Pubblicata il 18-01-2025 alle ore 10:07

-

Australian Open, Sonego agli ottavi di finale e Musetti eliminato

Pubblicata il 18-01-2025 alle ore 10:05

Approfondimenti

Opinioni a confronto

Articoli più letti

- Oggi

- Settimana

- Mese